Elsterberger, die ihre Spuren in der Geschichte der Stadt und darüber hinaus gesetzt haben;

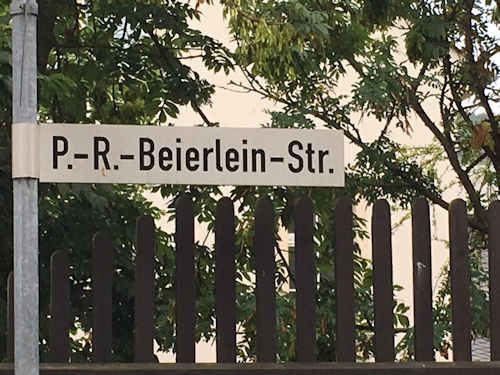

Paul Reinhard Beierlein: 20.Juni1885 in Elsterberg 9.April 1975 in Radebeul

war ein deutscher Heimatforscher. Beierlein arbeitete ab 1909 als Lehrer in Dresden. Ab 1949 lebte er im Radebeuler Stadtteil Niederlößnitz, wo er an der Grundschule unterrichtete.

Seine zahlreichen heimatgeschichtlichen Werke befassen sich mit seiner Geburtsregion Vogtland und mit seiner späteren Heimat Radebeul. Seine Schwerpunkte sind Orts-, Bergbau- und sächsische Geschichte.

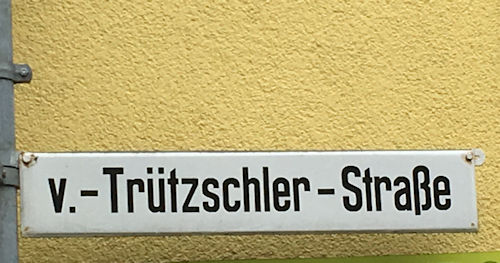

1958 verlieh ihm seine Geburtsstadt Elsterberg, die auch eine Straße nach ihm benannte, die Ehrenbürgerwürde. 1966 wurde er von der Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin mit der Leibnitz Medaille ausgezeichnet.

Quelle Wikipedia P.R. Beierlein

Reinhard Stier 1862-1931

27 Jahre Baustadtrat: Zimmermannsmeister, Oberführer Branddirektor

Die Vereinigung der beiden Elsterberger Schützenvereine berichtete:

„Es vereinigten sich der Schießverein und die Armierte Schützengesellschaft am 9. April 1921 zur „Armierten Schützengesellschaft“ 1. Vorsitzender wurde Stadtrat Reinhard Stier,

Kandidat zur Stadtverordnetenwahl 1905;

Stadtverordneter ab 1906;

Ratsmitglied und stellvertretender Bürgermeister als „Stadtrat“ ab 1913;

Neuwahl 1920 und 1921;

Nach der neuen Gemeindeordnung Neuwahl 1923, zuletzt 1930 bis 1932;

seine gemeinnützigen Tätigkeiten (43 Jahre Freiwillige Feuerwehr, Kreditgenossenschaft u. Baugenossenschaft als Aufsichtsratsmitglied, Armierte Schützengesellschaft) und schließlich zusammengefasst: „Sein Name wird deshalb mit der Geschichte Elsterbergs immer verbunden bleiben.“

Quelle: Elsterberger Scheffelchronik

Baumeister Otto Piehler:

Im Jahre 1817 wanderte der Maurergeselle Johann Gottlieb 1798-1866

Piehler hier ein und zwar aus dem weimarischen Dorfe Culmitzsch bei Berga. In Elsterberg wurde er ansässig und verehelichte sich mit Christine Wilhelmine Zicker 1826-1898. Aus der Ehe entsprossen 2 Söhne, Franz Ludwig 1827-1897 und Fritz Piehler. Franz Bruder Fritz machte sich in Mylau selbständig, wo er samt seiner Gattin 1866 von der Cholera weggerafft wurde.

Franz Piehler, der 1897 starb, fand zunächst zusammen mit seinem Vater ein bescheidenes Auskommen als Scharwerksmaurer.

Er besuchte die Baugewerken-Schule in Plauen. Nach Abschluss der Schulausbildung gründete er am 21.Marz 1851 das bestehende Baugeschäft. Nachdem er bereits einige Jahre tätig war, unterzog er sich noch der Prüfung als Maurermeister vor der staatlichen Prüfungskommission. Die Lust zum Bauen blieb in der Familie. Von seinen 4 Söhnen ergriffen 3 den Bauberuf. Der älteste, Robert Piehler, starb im 44. Lebensjahre als Baumeister in Elsterberg. Der 2. Sohn, Geheimer Baurat Hermann Piehler, lebte in Leipzig. Baumeister Otto Piehler führte das väterliche Geschäft in Elsterberg fort. Er hat bereits wieder 3 Sohne, Kurt, Herbert und Franz Piehler, für die heimische Bautätigkeit gestellt. Was ist nicht alles an stattlichen Gebäuden von der Firma Franz Piehler geschaffen worden?

Durch den sächsischen Regierungsbaumeister Piehler konnte das Baugeschäft Franz Hermann Piehler mit Großaufträgen wie die König Georg Kaserne in Plauen, den Bahnhof in Zwickau und den Tunnel in Elsterberg profitieren. Die Maurerarbeiten für den Schulneubau werden der Elsterberger Baufirma Franz Otto Piehler (Angebot 160.531,67 Mk.) zugesprochen.

Am 5. August 1922 vor 25 Jahren übernahm Baumeister Franz Otto Piehler das Baugeschäft seines Vaters, des Maurermeisters Franz Ludwig Piehler, der dieses 1854 gegründet hatte, und führte es zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu hohen Ansehen. Anlässlich des Jubiläums erteilte Franz Otto Piehler seinen Söhnen Kurt, Herbert und Franz jr.

Prokura d.h. er ernannte sie zu seinen Nachfolgern.

Quelle: Elsterberger Nachrichten

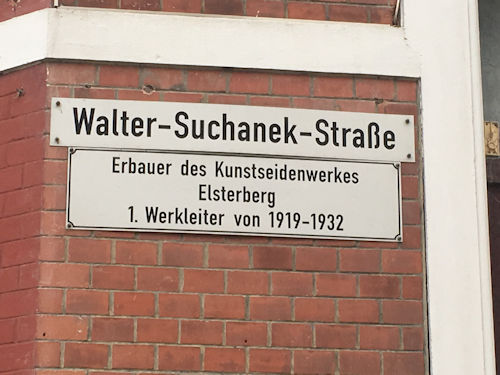

Walter Sachanek: 1883- 5. Oktober 1932:

Dr. phil. Walter Suchanek (49):

Ende 1918, nach Beendigung des Weltkrieges, kam Herr Dr. Suchanek bei der Neugründung der Spinnfaser-Aktiengesellschaft als damaliger alleiniger Direktor nach Elsterberg. Als langjähriger und hervorragender Fachmann hat er das Verfahren, Stapelfaser und Kunstseide herzustellen, hier eingeführt, das Werk aus dem kleinsten Anfangen zu ansehnlicher Größe geleitet, und es darf gesagt werden, dass sich die Elsterberger Kunstseide bei der gesamten sächsischen Textilindustrie größter Beliebtheit erfreute. Auch gesellschaftlich und im öffentlichen Leben hat sich Herr Dr. Suchanek in letzter Zeit betätigt

– er hatte vor einigen Jahren die Königswürde der Armierten Schützengesellschaft inne, trat als 1. Vorsitzender der Ortsgruppe Elsterberg und als Vorstandsmitglied der Gruppe Greiz im deutschen Luftfahrtverband besonders für die Forderung des deutschen Luftfahrtwesens ein und gehörte ferner zahlreichen industriellen Korporationen an

– so das sein allzu frühes Hinscheiden allgemein bedauert wird. Sein vornehmes Wesen trug ihm allseitig besondere Wertschätzung ein“ schreibt die Zeitung („EN“ 236/58) am 7. Oktober 1932.

Qulle: Elsterberger Nachrichten

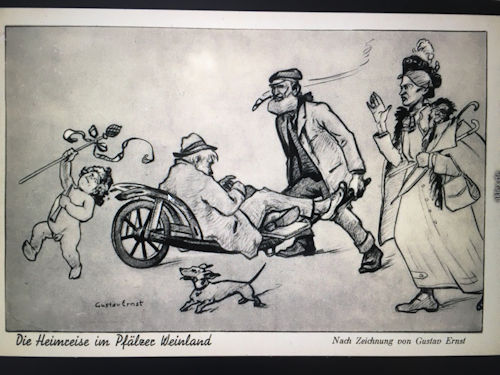

Bilder Maler Ernst aus Elsterberg

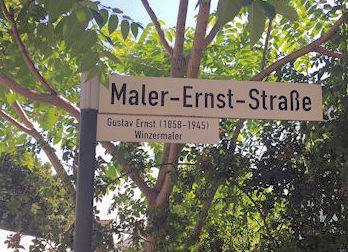

ERNST, Gustav, Winzer-Maler. * 23.3.1858 in Elsterberg in der Amtsstraße 3, Sachsen, † 5.12.1945 in Bad Dürkheim.

Ursprünglich Dekorationsmaler mit Werkstatt in Mannheim. Als Autodidakt auf Wanderschaft entdeckte er die Liebe zur Kunst. 1902 ließ er sich in Bad Dürkheim nieder. Lebte ab 1913 in München und Nürnberg, kehrte aber 1934 nach Bad Dürkheim zurück. Hier entstanden zahlreiche charaktervolle Winzerportraits, weshalb er als der Pfälzer Winzer-Maler gilt.

Ein Elsterberger Bürger als Straßenname in Bad Dürkheim an der Weinstraße.

Veröffentlichungen: Winzerportraits und Winzerszenen. Seine Bilder hängen in der Bad Dürkheimer Winzergenossenschaft, im Weinmuseum der Pfalz in Speyer und in Museen in Nürnberg und Kaiserslautern.

Literatur: Heinz, Karl: Künstler der Region. Bad Dürkheim, 1988;

Bilder auch im Heimatmuseum B. D. Ansprechpartner Frau Dr. Hallmann-Preuß

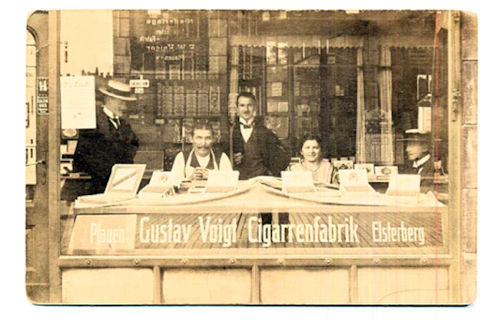

Gustav Vogt: -1922

Leider besitzt der Gustav Voigt Platz kein Namensschild

Während des Krieges und vorher hat sich Kammerrat Gustav Voigt als Wohltäter der Stadt in besonderem Maße erwiesen.

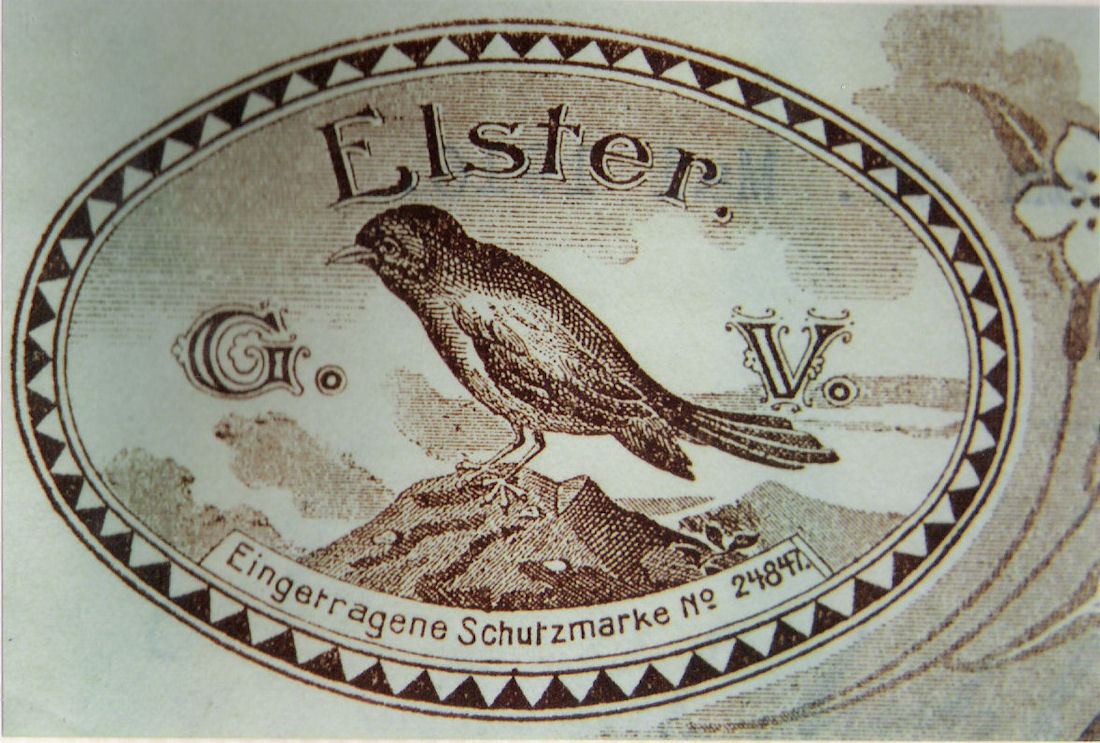

Zigarrenfabrik Gustav Voigt

(Ecke Schulstraße – heute

Karl-Marx-Straße – / Amtsstraße)

Elsterberg,

Zigarrenfabrik Gustav Voigt

(Ecke Schulstraße – heute

Karl-Marx-Straße – / Amtsstraße)

Elsterberg,

Wir haben dem Königlichen Kammerrat Herrn Friedrich Gustav Voigt hier in gerechter Würdigung und in dankbarer Anerkennung seiner vielfachen Verdienste um die Stadt das Ehrenbürgerrecht verliehen. Solches wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Elsterberg, am 3. Juni 1918.

Am 16. 4.1922 ist der Ehrenbürger unserer Stadt Herr Kammerrat Friedrich Gustav Voigt hier verschieden. Er war Gründer der freiwilligen Feuerwehr. Dem Stadtgemeinderat gehörte er in den Jahren 1880–1885, 1888–1893 und 1896 bis 25. Oktober 1897 als Stadtverordneter und daran anschließend bis 15. Dezember 1900 als Stellvertreter des Bürgermeisters.

-

Während dieser Zeiten hat er seine ganze Kraft in den Dienst unserer Stadt gestellt, mit überaus großer Hingabe und Pflichttreue die ihm übertragenen Ehrenämter verwaltet und sich insbesondere um die Wasserversorgung wie auch um das Feuerlöschwesen unserer Stadt große Verdienste erworben.

Unternehmen mit Nummer der Schutzmarke

Der Zigarrenfabrikant Gustav Voigt stellt einen Bauantrag – Briefkopf

Durch hochherzige Stiftungen hat der Verblichene die Verschönerung öffentlicher Anlagen ermöglicht, den Bürgerheimgrundstock gefordert und Mittel für Zwecke der Schule wie auch zur Linderung von Notstanden bereitgestellt. Für seine vielfachen Verdienste um unsere Stadt rufen wir ihm ein »Habe Dank! « in die Ewigkeit nach.

Quelle: Elsterberg, am 18. April 1922.EN

Verdiente Bürger der Stadt, nach denen Straßen benannt wurden;

Straßen-Namen geschichtlich bedeutender oder politische motivierter Personen;